こんにちは、

ルイ・レーリンクです。

オランダ人ピアニストです。

30年以上の指導経験に基づいて

このオンラインスクールを立ち上げました。

「この曲、いつか弾けるようになりたい!

でもレッスンに通うには勇気が必要…」

「上達の壁を感じている」

「もっとたくさんピアノを学びたい!」

あなたの望みやお悩みに一緒に向き合って行けたらうれしいです。

さあ、一歩踏み出して共に学びましょう!

オンラインスクールの門を開くと 5つの扉があらわれます

🎵 第1の扉

「レッスンビデオ」

毎週届くレッスンビデオ。毎月1曲を4回のレッスンで仕上げて行きます。

ピアノに座って、電車の中で

いつでも どこでも 何度でも自由に視聴できます。

「毎回、先生と一緒に練習している感覚」

「見たいところを何度でも再生できる」

「自分のペースで無理なく スキマ時間を利用できる」

通常の対面レッスンにはない魅力です!

レッスンについてわかりにくい所や、ご質問はQ&Aでお答えしますのでご安心下さい。

仕上げにオンライン勉強会で発表すればコメントやアドバイスも貰えます。

🎵 第2の扉

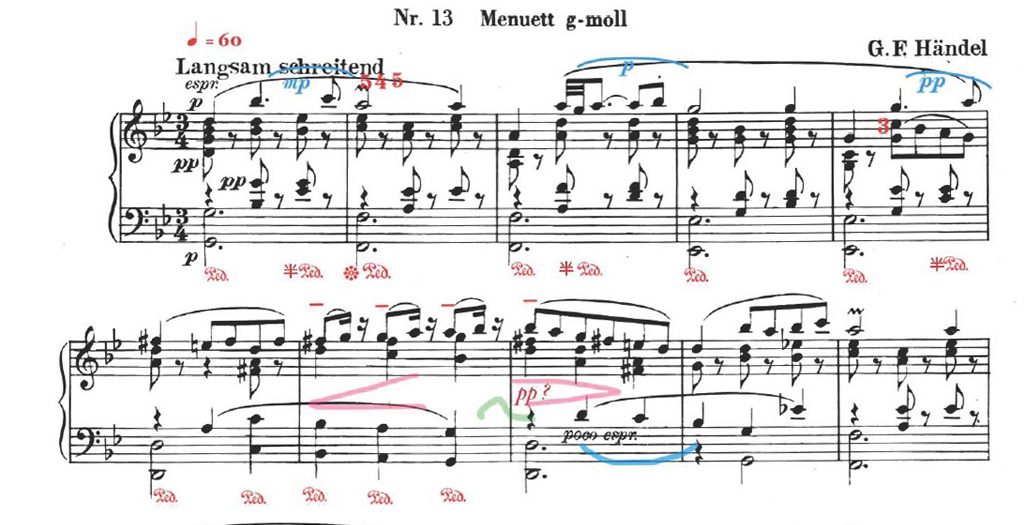

「書き込み入り楽譜」

指使いや表現など レッスンで学ぶ全ての内容が

くわしく書き込まれた楽譜があるので安心です。

楽譜はpdfをプリントアウトして使えます。

🎵 第3の扉

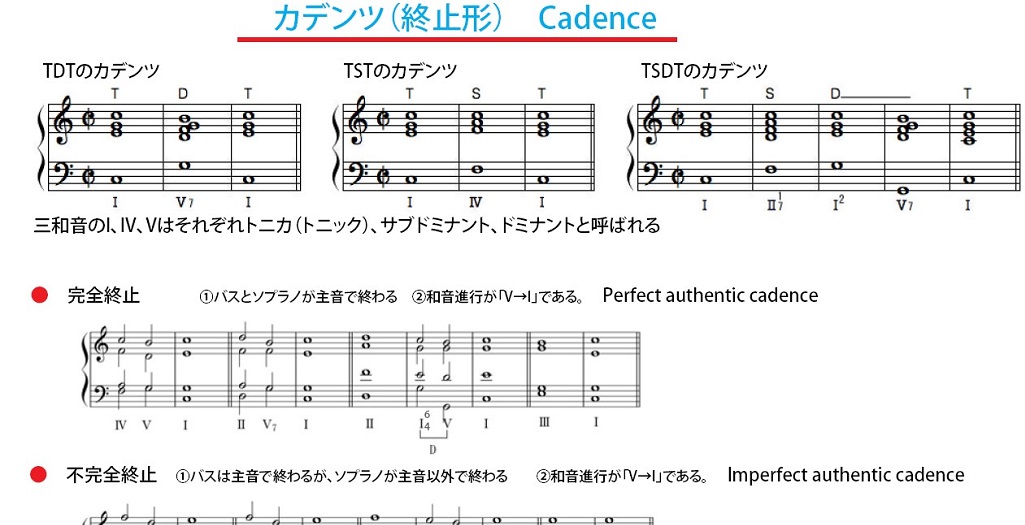

「奏法と音楽理論のビデオ」

このパッセージ、どうやったら弾けるの?

技術的にアプローチする「奏法ビデオ」でお悩みを解消。

脱力、手指の方向、身体の動きについて丁寧に解説します。

「テクニックがぐんと上達した!」と好評です。

今更聞けない音楽理論も、レクチャー動画でわかりやすく学べます。

「テクニックがぐんと上達した!」と好評です。

🎵 第4の扉

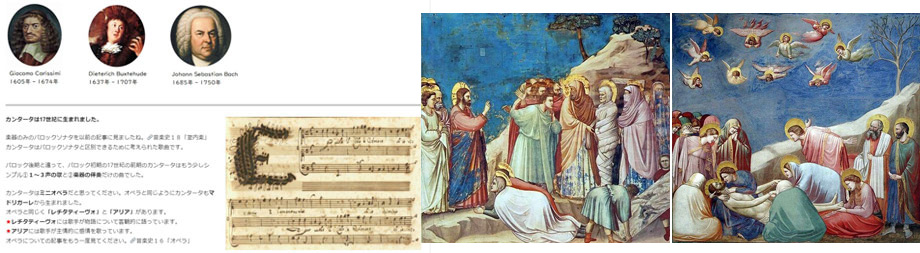

「音楽史」

西洋音楽のルーツを楽しくやさしく紐解く音楽記事

古い音楽の響きは意外に斬新でカラフルですよ!

知識が深まれば、今までのピアノに説得力が加わって、豊かな音楽が流れ出します。

🎵 第5の扉

自由参加

「zoomイベント」

♪ グループレッスンと講座

♪ Q & A

♪ オンライン勉強会

zoomグループレッスンの様子

これぞオンラインスクールの醍醐味!ピアノを中心にzoomで集まりましょう。

隔週の「グループレッスン」は出入自由の60分

受講と聴講のみなさん一緒に1曲を学んで行きます。

毎月の「Q&A 質問コーナー」では

「ここが弾けない」「ここを教えて!」

あなたのお悩みにピアノを使ってお答えします。

そして「オンライン勉強会」は練習中の曲を発表するための場。

お家のピアノがステージです。

zoomを使ったイベントはもちろん自由参加

ライブを逃してもアーカイブを視聴できます

このほか

毎週金曜日発行のメルマガで最新のコンテンツをご案内します。

音楽コラムとみなさんから届くお声も紹介しています。

盛りだくさんの「オンラインスクール」

まずは1か月からお試しください。

お申込みはこちらから↓

料金

全額返金14日間保証

もしも、オンラインスクールに、ご満足をいただけなければ、14日間以内なら、お支払い頂いた代金を「全額返金」します。

6ヶ月プラン |

|---|

25,000円内容: |

1年プラン |

|---|

38,000円内容: |

1ヶ月プラン |

|---|

5,000円内容: |

スクール入会の流れ

- フォームにお名前、覚えやすいユーザー名、メールアドレスとパスワードをご記入ください

- ご希望のプランを選択して「次へ」をクリックします

- 「登録に成功しました」のメッセージの後「注文の支払い」のページへ自動的に移動します

- 「注文受付」のページで銀行振込みについてご確認下さい

- 入金確認後にメールが届けば準備は完了です。オンラインスクールにログインできます

- 全額返金14日間保証:もしも、オンラインスクールに、ご満足をいただけなければ、14日間以内なら、お支払い頂いた代金を「全額返金」します。

̟+ 更新について ▼

同じプランの継続をご希望の方は期日までに利用料のお振込をお願い致します。ご入金の確認を持って更新のお手続き完了とし、引続きサイトをご利用いただけます。

+ プランを変更したい ▼

期限の切れる当日にメールの中のリンクをクリックしてプランの更新ページから希望するプランを選択して下さい。ご入金が確認され次第オンラインスクールを継続してご利用いただけます。

(期限切れになった後でもログイン画面からプラン更新のリンクのご利用が可能です)

+ 更新を忘れた ▼

メールの中のリンクをクリックするとプランの更新ページに移動しますので希望するプランを選択して下さい。ご入金が確認され次第オンラインスクールを継続してご利用いただけます。

(期限が切れた後、ログイン画面からもプラン更新のリンクへ移動することができます)

ムジカ・フマーナ オンラインスクール

ムジカ・フマーナ オンラインスクール